シルル紀末の植物化石の調査のため,ベトナム最北端にあるルンクー(Lung Cu)に行ってきました.ハノイからドンバン(Dong Van)まで車で9時間半,そこから1時間ほど山道を行くと村の中心あたりに着きます.

ルンクー周辺はモンスーンの影響を受けた温帯夏雨気候の下にあって,付近にはシイ類,カシ類のほか,フウも生えています.このような植生は1800–1300万年前の日本にも広がっていて,一部の植物は現在の日本の植生の礎となりました.ルンクーの植生は,いわば”中新世の復元植生”で,私にとっては馴染みが深いものです.

村は4年前に来た時よりも随分と発展していました.海外から秘境好きな観光客がわんさと押し寄せているようです.

化石が採れるのはドンバンからルンクーへ抜ける国道の脇で,掘っていると,レンタルバイクに乗った観光客から好奇の視線を容赦なく浴びせられます.バイクに乗った皆さんはテンションが高く,奇声を上げながら,曲がりくねった道を箱乗りで駆け抜けていきます.まるで,199X年の世界のようです.ケン,助けて….

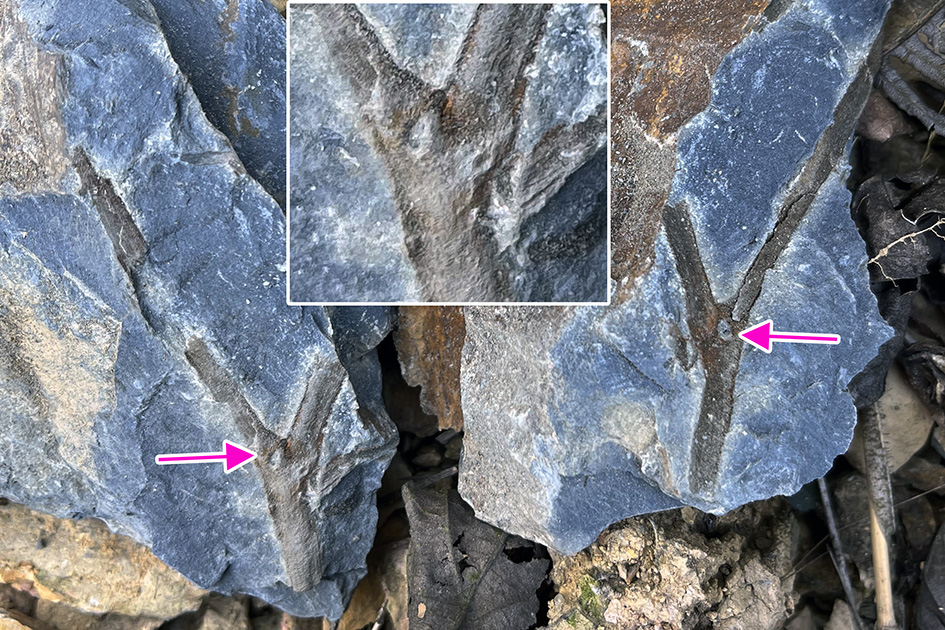

少し掘ると,Y字型の枝(=二又に分枝)が出始めました.このY字型の枝,よく見ると又のところに小さな出っ張りがあります.「何だろう?」とは思いつつ,その日は調査を終えました.

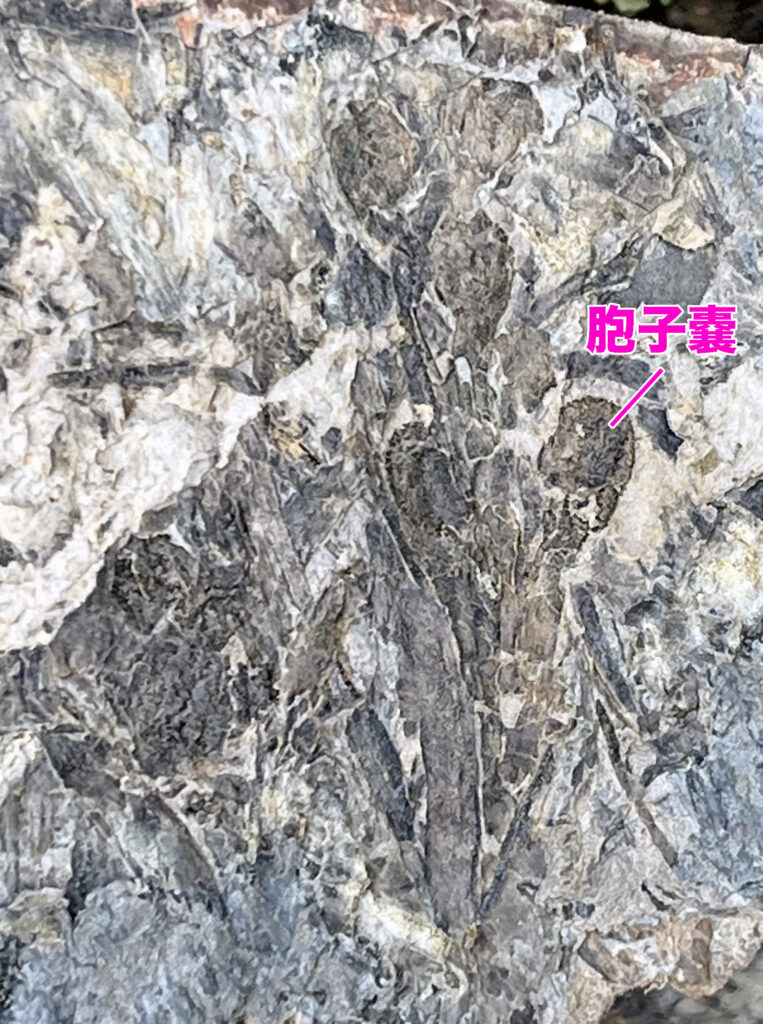

翌日も同じ場所で掘っていると,側面にいくつかの胞子嚢が付いた枝が出てきました.シルル紀末からデボン紀初めの植物は,どれもY字型の枝を持ち,胞子嚢をつけた枝が見つからないと,うまく分類ができません.しかし胞子嚢が付いた枝は激レアで,それまでに延べ5日間掘って,初めて胞子嚢付きを見つけました.

胞子嚢の付き方は,枝の持ち主がゾステロフィルム(Zosterophyllum)の仲間であることを示します.すると,気になっていた出っ張りの意味が見えてきます.ゾステロフィルムの仲間は,二又の又から軸状の器官を1本伸ばします.この器官は地下茎となり,さらには根へと進化するものと考えられています.件の出っ張りは,この軸状の器官でした.

この産地では,出っ張り付きのY字型の枝と,ドレパノフィクスの仲間(現在のヒカゲノカズラの祖先)が見つかり,確証が持てるリニア植物(種子植物やシダ類につながる系統)は見つかっていません.ベトナムは南中国地塊に属しますが,この時代の南中国地塊の陸地では,ゾステロフィルムやドレパノフィクスを中心とした植生が広がっていたのかもしれません.

(おまけ)

<詳しく知りたい方へ(前回調査の成果)>

- Legrand J. et al. (2022) Annales de Paléontologie 107: 102486. doi