可児盆地の瑞浪層群で植物化石を初めて採集したのは,中学2年生の時だった.化石の採集会があって,名鉄広見線の明智駅から歩いて木曽川沿いの崖まで行った.5月中頃のよく晴れた日で,産地に着くまでの電柱という電柱にプロレス興行のポスターがくくり付けられていた.今ならすぐに撤去されてしまいそうだが,おおらかな時代だった.

そのときの目標は「でらデカいカエデのプロペラ(翼果)」(注:でら=名古屋弁で「とても」)とハスの葉を採ることだった.翼果はしばしば長さ10 cmを超えるサイズになり,ハスの葉は直径30 cm近い大きさのものが見つかっていた.マニア少年にとって,大きいことは間違いなく正義だった.

崖の下には大きな岩がゴロゴロと転がっていた.植物化石は拾い放題で,フウや“ウリノキ”(注:ウリノキモドキ)のほか,採りたかった大きな“カエデの翼果”も採れたが,ハスの葉は採れなかった.そのほかにもヒシやニレなどが見つかったが,不思議なことにカエデの葉を採集した人はいなかった.

それから15年後,私は国立科学博物館古生物第一研究室(古植物学)の研究官になった.上司は植村和彦博士で,主に新生代の植物化石を研究していた.植村さんは可児盆地の植物化石についても興味を持っていて,折にふれ「“カエデの翼果”をつけた植物の正体が知りたい」と話していた.植村さんもカエデの葉が出ないことが気になっていて,“カエデの翼果”の持ち主が”ウリノキ”だと予想していた.

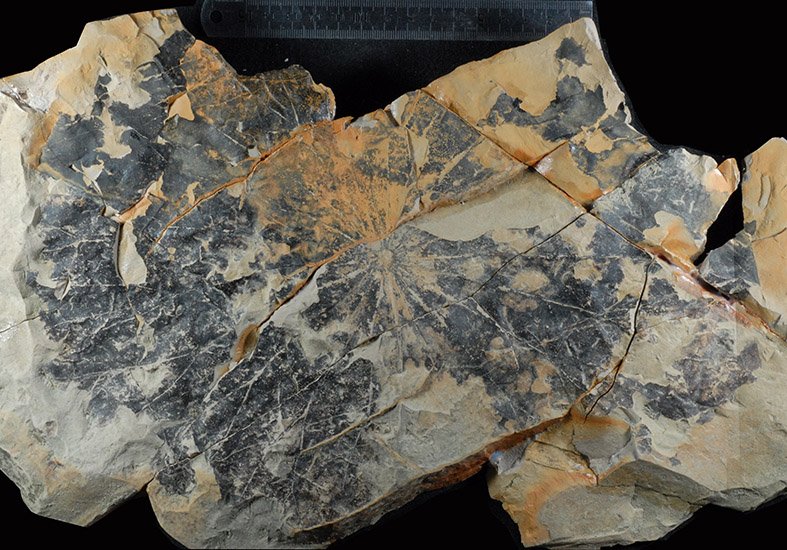

科博在職中に帰省することがあって,ついでに可児盆地で植物化石を採集することにした.そのとき植村さんから「“ウリノキ”と翼果を含む泥岩を(割らずに)大きなサイズで持ち帰って欲しい」と言われた.現地で割ってしまうと化石の細部が壊れてしまう恐れがあるためだ.言いつけ通り約60 cm角の泥岩ブロックを持ち帰ったところ,植村さんはラミナを一枚づつ根気よくはがし,そこから長さ20 cmほどの“ウリノキ”の葉や翼果を次々に取り出した.「美濃加茂市にある1900万年前のオベチェの森」に載せたウリノキモドキの葉は,そのうちの1枚だ.

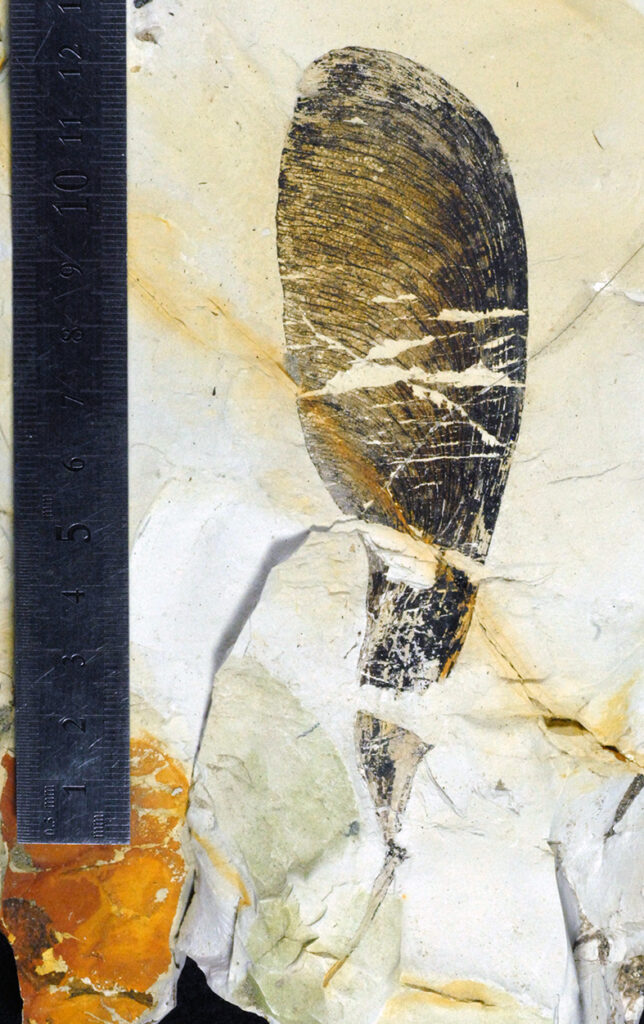

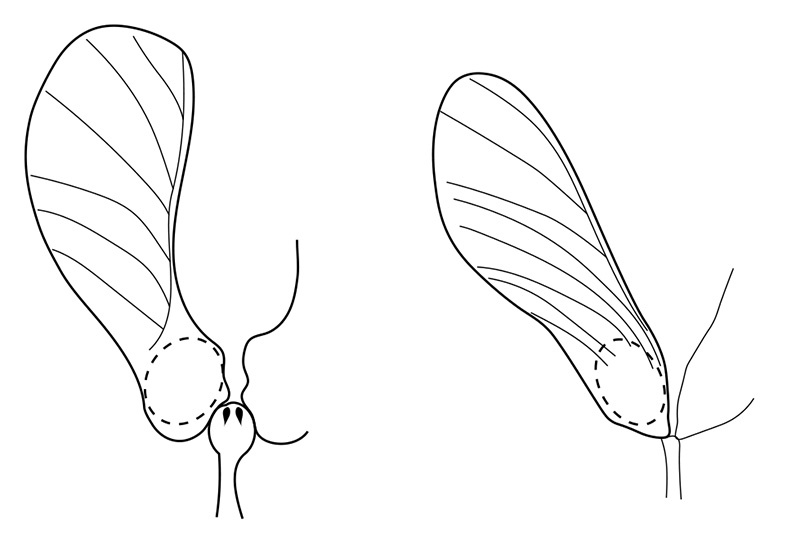

そして遂に,植村さんは軸についた“カエデの翼果”を取り出した.とても保存の良い標本で,一見してカエデの翼果ではないことがわかった.カエデならば,2つの翼果が基部で連結するが,その翼果は単独で軸に付いており,もう一つの翼果と連結した痕跡が見当たらなかった.しかし,それ以上のことはわからず,この化石は文字通りお蔵入りすることとなった.

さらに12年後,金沢大学で学生と可児盆地の植物化石について研究した.そこでは,“ウリノキ”(ミズキ科)とされていた葉はウリノキモドキ(アオイ科)という葉であること,その葉を付けた植物の幹はワタリアと呼ばれる材化石であること,を明らかにした.また,ワタリアとウリノキモドキの特徴から,それらが熱帯アフリカに現存するオベチェ(アオイ科ヤンバルゴマ亜科ヤンバルゴマ族)に近縁だと推定した(美濃加茂市にある1900万年前のオベチェの森を参照).さらには,ウリノキモドキの密集層からは“カエデの翼果”だけが見つかり,他の果実は見つからないことを示した.つまり,ウリノキモドキ・ワタリア・“カエデの翼果”は1つの植物に由来することになる.

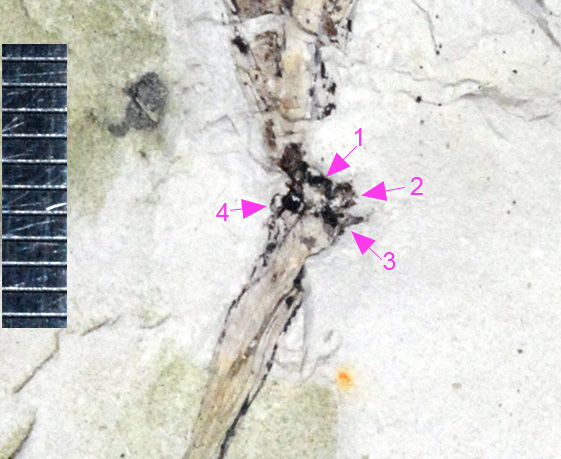

この研究成果は,“カエデの翼果”もオベチェと共通する特徴を持つことを暗示した.そこで“カエデの翼果”の特徴を再検討するため,科博に保管されていた件の翼果を観察した.前述の通り,この標本は軸についた1つの翼果だが,軸の先端をよく見ると,4つの脱落痕が残されていた.つまり,この翼果(正しくは翼分果)は5枚で1つの果実(分離果)を構成していたことになる.駆け出しの頃は,この重要な情報に全く気付けていなかった.

5つの翼分果からなる分離果を持つ植物は,世の中にそれほど多くない.現在生きている種では,熱帯アフリカに分布するオベチェ(アオイ科ヤンバルゴマ亜科ヤンバルゴマ族)くらいだ.一方,翼分果の軸への付き方や翼部分での脈の走り方は“カエデの翼果”とオベチェとでは異なり,それらの特徴において,“カエデの翼果”はマンソニア(同ヤンバルゴマ族,アフリカ〜アジアの熱帯に分布)と似ていた.しかし,マンソニアは分離果が2つの翼分果からなる点で,“カエデの翼果”とは異なる.

また,ウリノキモドキ・ワタリア・“カエデの翼果”と共産する花粉化石も調べたが,アオイ科に分類できる花粉は1種類だけが見つかった.従って,これがウリノキモドキの花粉である可能性が高い.この花粉はマンソニアの花粉と同じ形態を持つが,オベチェの花粉とは明確に異なる.

以上の特徴を加味すると,ウリノキモドキはオベチェの直系の祖先と考えるよりも,現在のオベチェとマンソニアとに共通する祖先と考えるのが自然だ.新生代の温暖期において,ウリノキモドキは中緯度地域に広く分布していた.その後の寒冷化の中で,その分布は縮小しつつ南下し,オベチェやマンソニアのような子孫種が生まれ,祖先が持っていた特徴の一部をそれぞれ引き継いだのだろう.

ともあれ,35年前に憧れた「でらデカい”カエデの翼果”」の正体が,ようやくわかった.「なんとか軸についた翼果を見つけよう」という植村さんの執念がもたらした成果だと思う.

<詳しく知りたい方へ>

- Yamada T. et al. (2025) Review of Palaeobotany and Palynology 337: 105331. doi