愛知県知多郡南知多町師崎周辺には,師崎層群とよばれる前期中新世(約1,800万年前)の深海〜深海よりやや浅い海で堆積した地層が分布しています.私が初めて師崎層群の化石産地を訪れたのは中学1年生の頃でした.

ちょうどその頃,師崎周辺では大規模な農地造成が行われ,深海魚,ウニ,ウミユリ,ヒトデ,甲殻類など,通常ならば化石になる前に分解されてしまう生物の化石が多数見つかっていました.

農地造成で師崎周辺から見つかった化石は,1993年に刊行された図録「師崎層群の化石」(東海化石研究会編)にまとめられました.愛知県の化石マニア界隈で育った私は,その編集作業を近くで見ていました.その中で,「ユムシ?」とか,「ウミエラ?」とか言われている化石を見たのを覚えています.確かに不思議な形をしていて,その当時は植物分類学の知識もないので,「動物の化石なんだろう」と思っていました.

それから約30年後,「師崎層群の化石を再調査したい」という話が持ち上がりました.私のところにも,植物化石の再調査をしてほしいという依頼がありましたが,正直なところ気が進みませんでした.深海成の地層から面白い植物化石が見つかるとは思えないからです.

本当に研究できるのか思案するため,「師崎層群の化石」を見返しました.「植物化石」の章は,思った通りで,ちょっと萎えました(すみません).しかし,「その他及び分類不詳」の章を見て,驚きました.「ユムシ?ウミエラ?」というコメントとともに,海草(注1)の化石が多数掲載されていたからです.それらは,高校生の頃に見た件の化石でした.

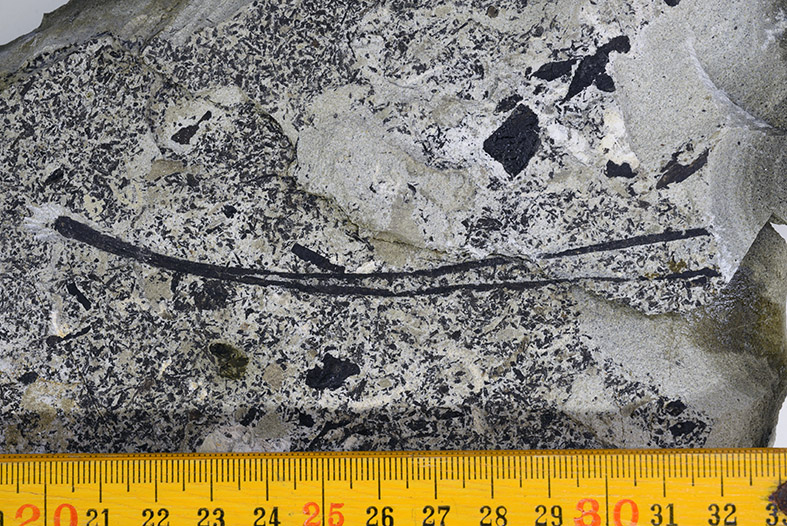

図録に掲載された標本や新しく得た標本を調べなおしたところ,2種類の海草を確認できました.1つ目は,モロザキムカシザングサ(Thalassites morozakiensis)と名付けた新種です(注2).この種は,短い枝に何枚もの帯状の葉をつけ,それぞれの葉の基部には小舌と呼ばれる張り出しがありません.これらの特徴は,この種がトチカガミ科クロモ亜科に属することを示します.また,葉をまとめる繊維質の鞘(葉鞘)を持ち,葉の幅が広いという特徴があります.そのため,この化石をムカシザングサ(Thalassites)属に分類することにしました.しかし,師崎層群産の化石は,これまで知られていたムカシザングサ属の植物よりも葉あたりの葉脈の数が少ないため,新種としました.

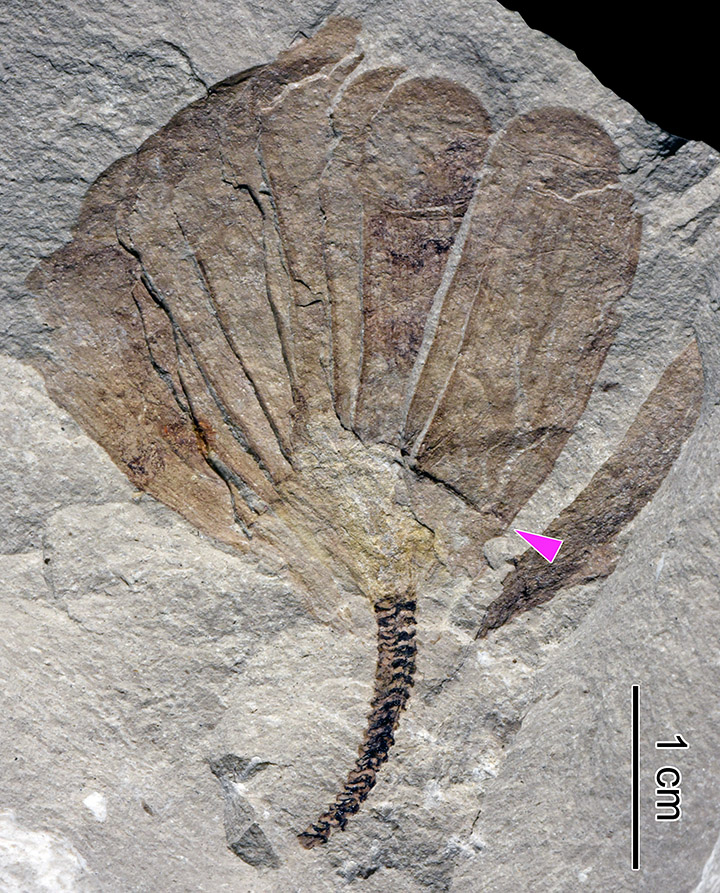

2つ目は,アイチイソハグキ(Maresurculus aichiensis)と名付けた新属・新種です(注3).この種も短い枝に帯状の葉を複数つけますが,葉の基部に小舌を持ちます.しかし,葉をまとめる葉鞘は持たず,枝の表面には葉が脱落した痕が見られます.これらの特徴は現生のタラッソデンドロン(Thalassodendron)属の植物(ベニアマモ科)とよく似ていますが,化石はタラッソデンドロン属の植物とは異なり,葉の縁に鋸歯を持ちません.そこでベニアマモ科の新属として報告しました.

現在の海草は,世界の熱帯〜亜熱帯を中心に広く分布し,動物のえさや棲家となるだけでなく,浅海における炭酸固定を担います.そのため,海草を中心とするブルーカーボン生態系は,地球環境の安定に不可欠なものとして,注目を集めています.現在のブルーカーボン生態系の中核となる海草種は,分子時計から,約3,000~1,000万年前に出現したと推定されています.しかし,この時代の海草化石は報告がなく,ブルーカーボン生態系の成立史は理解されていません.

上述のように,形態的な類似性から,モロザキムカシザングサはリュウキュウスガモ(ザングサ)の,アイチイソハグキはタラッソデンドロンの,ごく近い祖先であると推定されました.また,アイチイソハグキの葉の表面には,コケムシやカキの化石が付着し,現在と同じように海草が表在性生物に生息場を提供していたことが示されました.

約1,800万年前は現在よりも暖かかった時代です.師崎層群の海草化石(注4)は,現在の熱帯〜亜熱帯に見られるブルーカーボン生態系の原型が,この時代の中緯度地域にまで広がっていたことを初めて示しました.

地球の温暖化状態は約1,300万年前まで続きましたが,その後,地球の気温は急速に下がり始めます.暖かい海を好む海草は,冷たい海に適応するか,分布域を南に移動させるかの選択を迫られたはずです.そのような状況の中で集団の分断が起こり,新しい種が生まれ,現在のような多様な海草相ができたのかもしれません.

注1)海草は浅海に生育するオモダカ目の単子葉類(被子植物)で,6科に分類される.このうち,アマモ科,ベニアマモ科,ポシドニア科は海草だけを含む.一方,ヒルムシロ科,トチカガミ科,ヒヨドリバナ科は水生植物からなる科で,海草のほか,淡水-汽水に生育する種を含む.

注2)ザングサは沖縄の方言で,ジュゴン(ザン)の草を意味します.

注3)Maresurculusは,「磯の葉と茎」を意味するラテン語です.

注4)師崎層群は深海で堆積した地層である一方,光合成できる光の量を考えると,海草は浅海でしか生きられない.つまり,海草は海中を流されて化石になった.これまで,海草の化石は浅海層で探索されていたが,実は深海層を探すことが重要.

<詳しく知りたい方へ>

- Yamada T. (2025) Aquatic Botany 201: 103913. doi